Articolo pubblicato il 21 Gennaio 2024 da Vittorio Pigini

Periodo veramente turbolento il decennio degli anni ’40 per il cinema horror che, per le molteplici difficoltà soprattutto al di fuori dell’ambito del mondo dello spettacolo, fatica a trovare una certa continuità produttiva tanto dal punto di vista qualitativo quanto soprattutto da quello quantitativo. Una difficoltà che, si tende a precisare, non deve sicuramente far intendere anni di scarso profilo sia artistico e sia storico per il cinema di genere, costituendo invece una cerniera fondamentale tra i vecchi stilemi che vengono tramandati e le nuove rivoluzioni che iniziano a farsi vedere sul grande schermo. Di seguito i migliori film horror degli anni ’40.

I migliori film horror degli anni ’40: tra guerra e censura un periodo turbolento

Causa su tutte che ha contribuito quasi globalmente alla “crisi” del cinema horror degli anni ’40 non possono essere che gli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Il Conflitto ha sicuramente ridimensionato l’industria cinematografica nel suo insieme, quale conseguenza diretta degli altri settori colpiti dal fenomeno. Ma, mentre altre produzioni importanti – in un modo o nell’altro – venivano comunque portate a termine con successo (sono gli anni di “Rebecca” di Alfred Hitchcock, “Quarto Potere” di Orson Welles” e “Casablanca” di Michael Curtiz tra gli altri), il cinema horror ha incontrato le sue evidenti difficoltà, con il pubblico in pieno shock per il conflitto bellico che mal volentieri intendeva apprestarsi a vedere film dell’orrore.

Ma la Seconda Guerra Mondiale non è la sola causa della crisi, visto che negli anni ’40 si assiste forse al periodo più “florido” per la censura cinematografica, dopo l’inasprimento della seconda metà degli anni ’30 dello statunitense “Codice Hays” ma, in generale, di un po’ tutti i Paesi coinvolti nel Conflitto. Fu così che dai tagli dei Production Code Administration – o direttamente dall’autocensura degli stessi sviluppatori della pellicola – il sangue non viene praticamente mai visto, scene efferate vengono cancellate, religione ed istituzioni inattaccabili, messaggi socio-politici quasi completamente eliminati e finali dei film alterati, per un ovvio impoverimento della Settima Arte in generale, ma soprattutto per un genere di rottura come quello horror.

Ma non tutto può e deve essere fatto cadere nel dimenticatoio, visto che gli anni ’40 sono stati particolarmente importanti per tanti aspetti artistici e storici. Innanzitutto, continua il periodo d’oro per la casa di produzione e distribuzione cinematografica RKO, che in questo decennio riceverà ben due premi Oscar al merito tecnico-scientifico oltre a continuare a realizzare numerose pellicole da portare in sala ogni anno. Il fenomeno del “Frankenstein” di James Whale è ancora fortemente vivo nella cultura cinematografica e non solo, con gli anni ’40 ricchi di materiale fantascientifico con importanti contaminazioni nel cinema horror e viceversa specialmente ruotando attorno la figura del cosiddetto mad-doctor, a cominciare dal “Dr. Cyclops” del 1940 diretto dal Ernest B. Schoedsack di “King Kong”, il primo vero film americano di fantascienza realizzato in Technicolor. Di seguito i migliori film horror degli anni ’40.

Il Bacio della pantera, di Jacques Tourneur – 1942

Tra i migliori film horror degli anni ’40 deve sicuramente essere preso in considerazione il decimo lungometraggio diretto dal regista di origini francesi Jacques Tourneur. Dalla filmografia particolarmente prolifica con i suoi 70 film, Tourneur viene ricordato anche e soprattutto per il suo contributo proprio al cinema horror e proprio negli anni 40 nei quali, oltre a quello del 1942, ha realizzato pellicole di spessore quali su tutti “Ho camminato con uno zombi” e “L’Uomo Leopardo”. Tre grandi film prodotti, come preannunciato, dalla RKO e che trovano in quello che vede protagonisti Simone Simon e Kent Smith il vero pilastro artistico. “Il bacio della pantera” racconta così la storia sentimentale tra i giovani Irena e Oliver – con la prima che avverte l’innamorato di essere la discendente di un’antica tribù adoratrice del demonio – e mette in scena un’opera pregiata specialmente per il suo comparto tecnico, che sarà fonte d’ispirazione per molti celebri registi che verranno.

La settima vittima, di Mark Robson – 1943

Dalla stessa casa di distribuzione de “Il bacio della pantera”, solo l’anno successivo quest’ultimo film uscì nelle sale “La settima vittima”, opera prima del regista Mark Robson che potrebbe essere considerato un prequel non ufficiale del film di Tourneur. Oltre alla trama – che richiama molto della precedente pellicola nel raccontare una donna che, recatasi a New York in cerca della sorella dopo tanto tempo dal loro ultimo incontro, fa una terribile scoperta riguardo una setta adoratrice del demonio – nel film è presente come protagonista anche il personaggio del Dottor Louis interpretato da Tom Conway, già presente tra i personaggi principali nel film di Tourneur. Più che per il suo lato narrativo, “La settima vittima” di Mark Robson brilla principalmente per un suggestivo comparto tecnico, specialmente nella costruzione di immagine e tensione in più momenti particolarmente tesi. Una celebre sequenza in particolare del film va ad anticipare di quasi 20 anni una decisamente simile in “Psyco” di Alfred Hitchcock che ha fatto la storia del cinema, ma come tante altre scene che verranno più o meno direttamente omaggiate in molti altri film importanti, come ad esempio “Il terzo uomo” di Carol Reed.

Le avventure di Ichabod e Mr. Toad, di Jack Kinney, Clyde Geronimi e James Algar – 1949

Rimanendo in tema RKO, nel 1937 la casa di produzione strinse un fortunoso accordo con la Walt Disney per la distribuzione di molti Classici di successo fino al 1954, tra i quali “Biancaneve e i sette nani”, “Pinocchio” e “Fantasia”. 11° Classico Disney è però il peculiare “Le avventure di Ichabod e Mr. Toad” diretto da Jack Kinney, Clyde Geronimi e James Algar: un film collettivo composto dai due mediometraggi ispirati a “Il vento tra i salici” e “La leggenda di Sleepy Hollow”. Per la trattazione ci si soffermerà ovviamente su quest’ultimo, nel raccontare la storia dell’eccentrico ed imbranato maestro Ichabod Crane e della sua disavventura con il celebre cavaliere senza testa. Una visione agghiacciante specialmente per l’epoca e fortemente suggestiva ma, nonostante ciò, incredibilmente a misura di bambino e prodotto perfetto per famiglie. Un breve frammento che però, grazie alla sua incisività tecnica e narrativa, è riuscito a farsi strada nella storia del cinema d’animazione.

L’Uomo Lupo, di George Waggner – 1941

Parlando di Classici e di serialità, strettamente legato alla storia del cinema horror rimane il ciclo dei Mostri dell’Universal anche negli anni ’40. Tra spin-off e corssover, questa serialità nel cinema dell’orrore è stata particolarmente florida in questo decennio, iniziato dal film diretto da George Waggner che costituisce di fatto il primo film ufficiale Universal sul Mostro del Licantropo, dopo le precedenti realizzazioni tra cui “Il segreto del Tibet” del 1935. Il film con protagonista Lon Chaney Jr. – figlio di uno dei migliori caratteristi della storia del cinema e protagonista, tra gli altri, anche de “Il fantasma dell’opera” del 1925 – ebbe un grande successo tanto di critica quanto di pubblico. “L’Uomo Lupo” influenzò profondamente la figura del licantropo ad Hollywood, diventando una pietra miliare del genere e venendo citato ed omaggiato in molteplici pellicole di genere, come “Un lupo mannaro americano a Londra” di John Landis o “L’Ululato” di Joe Dante.

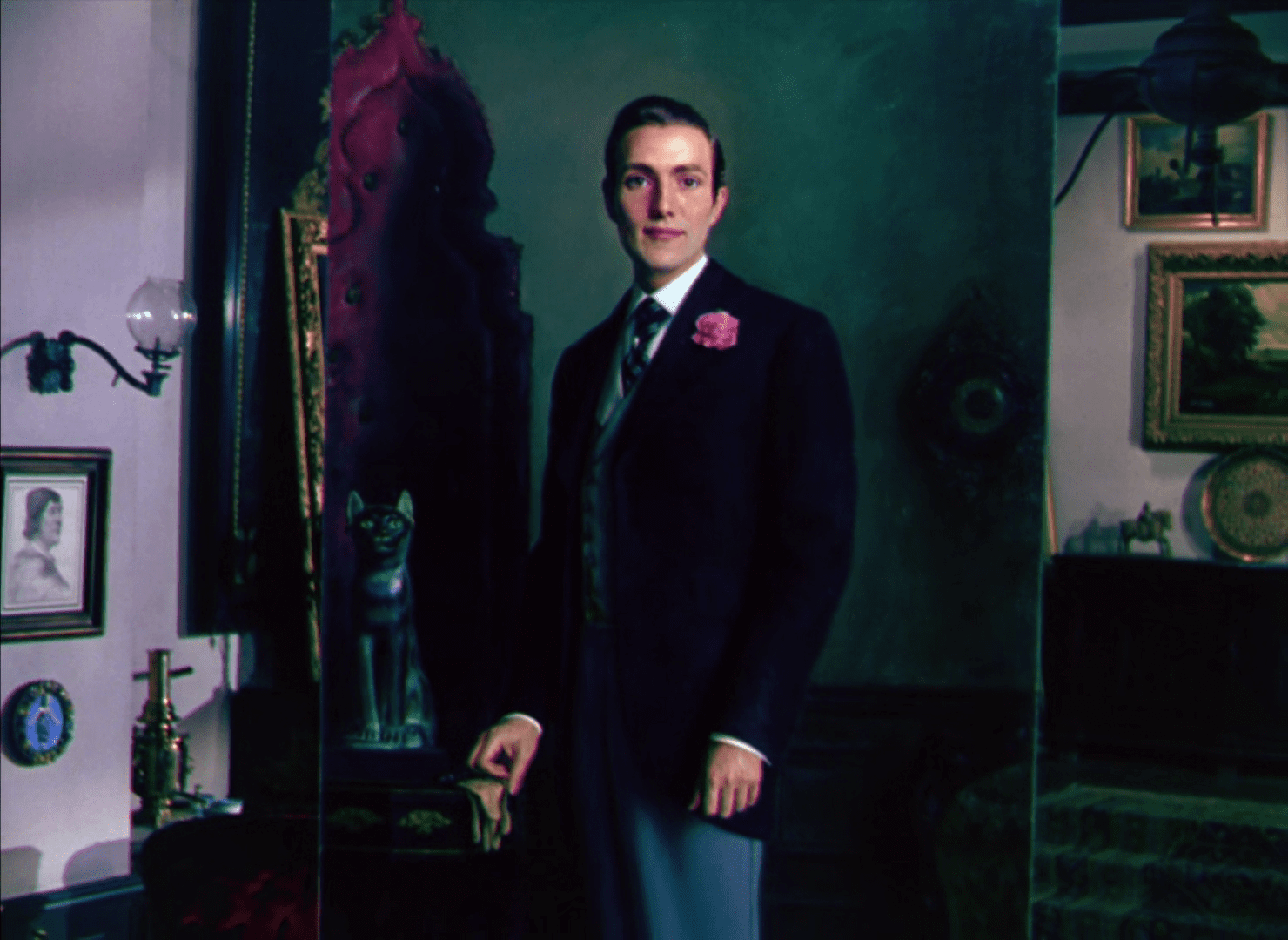

Il ritratto di Dorian Gray, di Albert Lewin – 1945

Seconda regia per il direttore tecnico e sceneggiatore Albert Lewin, il primo adattamento sonoro della celebre opera letteraria di Oscar Wilde (dopo i 7 rifacimenti nel cinema muto) è un’opera magniloquente sotto praticamente tutti i punti di vista. La celebre storia de “Il ritratto di Dorian Gray” si presta ben volentieri ad una narrazione tanto esteticamente sensuale ed elegante, quanto tenebrosa e perfetta casa gotica per la spirale di follia che acceca il suo giovane ed eternamente bello e dannato protagonista. Un film che non brilla solo ed esclusivamente per le prove recitative – oltre alla convincente interpretazione di Hurd Hatfield si registra anche una candidatura all’Oscar come Miglior attrice non protagonista ad Angela Lansbury – ma che sa esaltare il pubblico, attraverso una narrazione avvincente piena di colpi di scena e delle stoccate di orrore puro particolarmente incisive.

La follia di Barbablù, di Edgar G. Ulmer – 1944

Sebbene il 28° lungometraggio del prolifico regista austriaco Edgar G. Ulmer si avvicini forse maggiormente al genere thriller/noir, non sarebbe un sacrilegio porre “La follia di Barbablù” tra i migliori film horror degli anni ’40, raccontando di una Parigi terrorizzata dalla serie di omicidi di uno spietato serial killer. Basata sul popolare racconto francese “Barbe Blue” del 1967, con la sua opera – diretta da quello che verrà poi denominato il “re dei B-movie” – Ulmer si riallaccia fortemente, tanto nella tecnica quanto nello stile narrativo, ai film che hanno reso grande il cinema espressionista, colpendo e convincendo soprattutto la critica del tempo che accostò la pellicola in particolar modo a Frizt Lang.

Incubi Notturni, di Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden e Robert Hamer – 1945

Un altro film collettivo molto particolare come l’11° Classico Disney è poi il film britannico del 1945 “Incubi Notturni”. La principale rarità è costituita dal fatto che, proprio negli anni ’40 infatti, il cinema horror è stato praticamente messo al bando in Gran Bretagna, bloccando ed eliminando numerose produzioni di genere durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. L’opera diretta da Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden e Robert Hamer si è “salvata” dalla ghigliottina produttiva e costituisce un esempio cinematografico particolarmente importante tanto dal punti di vista tecnico-artistico quanto da quello storico-produttivo. L’opera è infatti un film collettivo, non antologico, nella quale i personaggi in scena raccontano cinque storie dell’orrore che avranno poi una ricaduta narrativa nell’atto conclusivo dell’episodio-cornice. Un comparto tecnico fuori dal comune tra direzione artistica, montaggio ed illuminazione, nel realizzare a quel tempo uno dei film inglesi più fluidi mai realizzati, accompagnato da una tenuta narrativa tra intrattenimento, divertimento ed orrore di raro fascino, specialmente nell’episodio dedicato all’agghiacciante ventriloquo che influenzerà molto cinema di genere. Atto conclusivo strabiliante.

La casa sulla scogliera, di Lewis Allen – 1944

Candidato agli Oscar per la miglior fotografia, l’anno precedente il film collettivo “Incubi Notturni” uscì nelle sale l’adattamento del libro “Uneasy Freehold” di Dorothy Macardle, diretto dal regista britannico Lewis Allen, che ne costituisce anche l’esordio cinematografico. L’opera non segue la nazionalità del suo regista, in quanto produzione Paramount Pictures, e costituisce una delle migliori storie di fantasmi mai adattate per il grande schermo. Nel film il musicista Roderick (Ray Milland) e sua sorella Pamela (Ruth Hussey) acquistano una villa abbandonata a picco sul mare, con la felicità dell’ex proprietario che non vedeva l’ora di disfarsene: la magione sembrerebbe infatti essere infestata dagli spiriti. Molte le tematiche psicoanalitiche che accompagnano la visione di “La casa sulla scogliera”, le quali fanno eco ad un’opera terrorizzante e che gode di un comparto tecnico di prim’ordine, tanto nella splendida ricostruzione scenografica e nel gioco di ombre per la gotica visione, quanto per gli spettrali effetti speciali. Una pellicola che verrà inserita da un certo Martin Scorsese nella sua personale lista dei migliori 11 film del terrore di tutti i tempi.

La Jena, di Robert Wise – 1945

Conosciuto con il titolo internazionale “The Body Snatcher” e basato sul racconto “Il trafugatore di salme” di Robert Louis Stevenson – il quale rievoca gli omicidi avvenuti in Scozia a metà ‘800 ad opera dei cosiddetti assassini di West Port – è il terzo lungometraggio diretto dal regista premio Oscar Robert Wise. “La Jena” narra dei perpetuati studi di anatomia del dottor MacFarlane, effettuati sui cadaveri, e del sinistro rapporto con il trafugatore di tombe John Gray ossessionato dal suo “lavoro”. Il film di Wise è stato scelto per essere incluso nella classifica dei cento film più avvincenti del cinema americano e registra l’ottava ed ultima collaborazione tra le due icone del cinema horror Bela Lugosi e Boris Karloff, quest’ultimo in quella che viene probabilmente vista come la miglior interpretazione della sua prestigiosa carriera. Proprio come le cavie del dottore protagonista, il film è stato via via sezionato dalla censura, tanto statunitense quanto britannica ed infine nel resto del mondo, non riuscendo tuttavia a screditare completamente un film che ha fatto epoca dell’orrore, nel quale viene su tutti ricordato un climax finale di rara tensione e fascino.

Il corpo scomparso, Wallace Fox – 1942

Parlando di esperimenti su cadaveri, tra i migliori film horror degli anni ’40 rientra anche il 19° lungometraggio del regista statunitense Wallace Fox, dove la giovane giornalista Patricia inizia ad indagare su un’inspiegabile serie di morti – con annessa sparizione del corpo – di giovani donne, tutte durante il loro matrimonio. Nonostante lo scarso minutaggio dei 64′ di “Il corpo scomparso”, il film con protagonisti Bela Lugosi e Luana Walters riesce a racchiudere molti degli stilemi e delle caratteristiche tipiche che, a partire specialmente dal decennio precedente, stavano continuando a convincere il pubblico, specialmente riguardo la figura del mad-doctor e del suo tetro laboratorio quasi sempre collocato nei sotterranei della gotica e misteriosa magione.