Articolo pubblicato il 3 Novembre 2024 da Bruno Santini

Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, Qui non è Hollywood è una serie che ha fatto tantissimo parlare di sé, prima ancora che venisse distribuita sulla piattaforma di streaming Disney Plus, per motivi che banno avuto a che fare con la cancellazione della serie richiesta dal sindaco di Avetrana. Con l’udienza definitiva prevista il 5 novembre 2024, la serie ha comunque fatto il suo esordio nella realtà di streaming: ma con quale risultato? Per comprenderlo, si indica di seguito la recensione della serie che racconta il delitto di Avetrana.

La trama di Qui non è Hollywood, la serie TV sul delitto di Avetrana

Come sempre, prima di procedere con la recensione di Qui non è Hollywood, è importante sottolineare innanzitutto quale sia la trama della serie TV su Disney Plus. Raccontando il delitto di Avetrana e la morte di Sarah Scazzi, il prodotto diretto da Pippo Mezzapesa si concentra sia sugli elementi precedenti alla morte della quindicenne – come il rapporto con la famiglia, il difficile legame con sua madre, la figura di Ivano, il diario segreto e tanto altro -, sia su tutto ciò che succede dopo il suo decesso, con l’attenzione mediatica che viene destinata al caso e con la città di Avetrana che inizia a pullulare di giornalisti. Il tutto avviene con quattro episodi che raccontano i quattro punti di vista differenti presentati nella serie: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima.

La recensione di Qui non è Hollywood: teatro dell’orrido e strumentalizzazione degli orrori

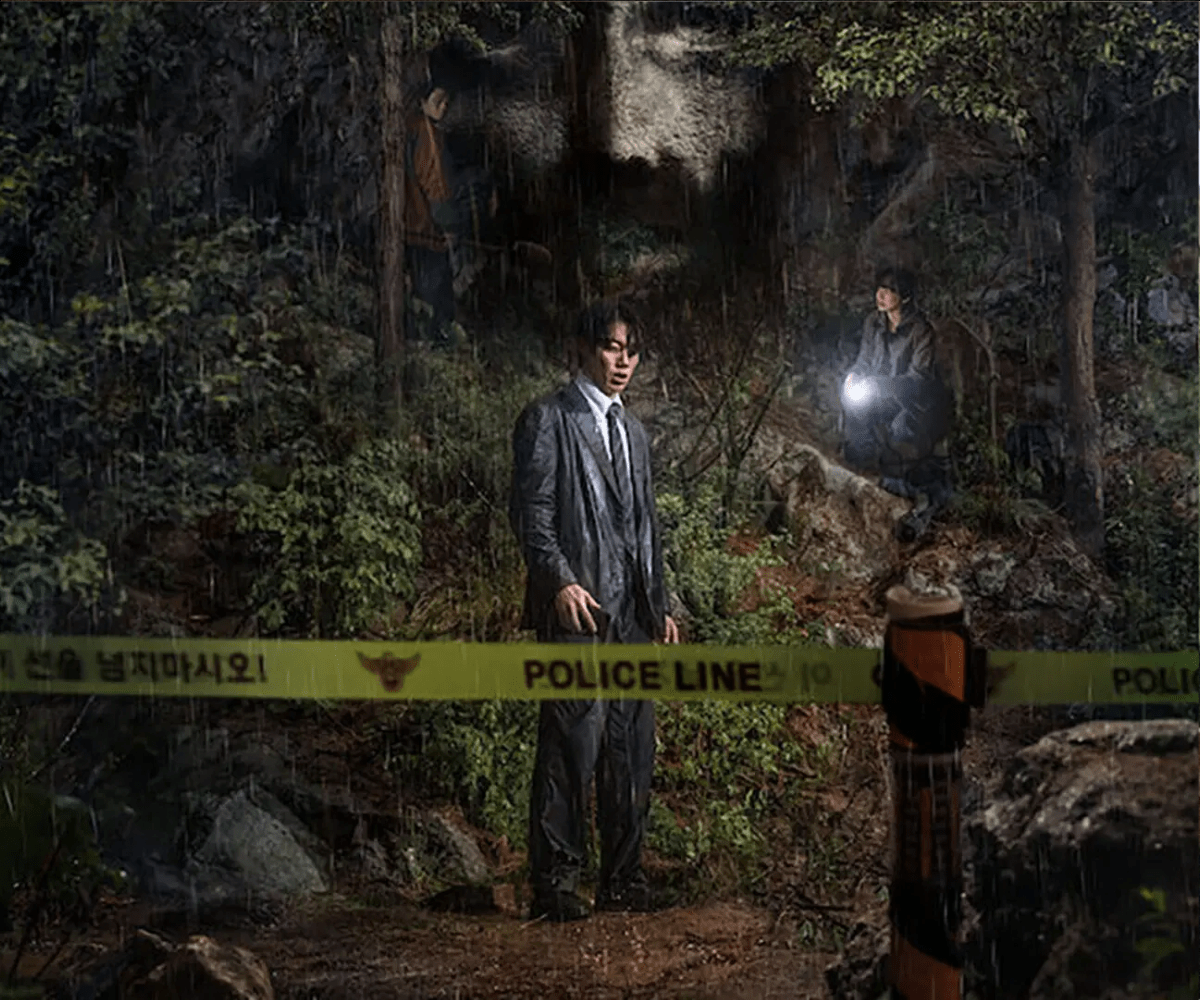

È proprio vero che l’apparenza inganna: nell’osservare i poster promozionali della serie Qui non è Hollywood, con il volto imbronciato e in primo piano di Sabrina Misseri, accompagnato da quelli di profilo di Michele Misseri e Cosima Serrano, il primo pensiero di chi scrive era stato tutt’altro che positivo a proposito della serie. Le recenti controversie legali, con il sindaco di Avetrana che aveva bloccato la distribuzione in Italia della serie TV e con la cancellazione del riferimento alla città, del resto, avevano quasi confermato tali sospetti; poi è stato il momento di confrontarsi con la materia portata sul piccolo schermo e qualsiasi pregiudizio è velocemente caduto, specie nel confronto con un prodotto che fin da subito da saputo chiarire come anche quelle che sembravano sterili e grossolane esagerazione facevano parte, piuttosto, di un’operazione totalmente differente. Il 2024 è l’anno in cui due delle storie più conosciute e importanti della storia della cronaca italiana – il caso Yara e il delitto di Avetrana – sono state portate sul piccolo schermo, con volontà artistiche e con risultati completamente differenti: tentare di decostruire la realtà processuale da un lato; adattare gli atti e i risultati delle indagini con intento romanzato dall’altro.

Il rapporto con la cultura popolare di riferimento è pressoché lo stesso: ogni spettatore, che appariva già particolarmente nutrito di fatti di cronaca ben noti nel nostro paese, ha potuto rivivere parte di quella storia che – per un certo periodo – è stata protagonista della propria quotidianità filtrata da telegiornali, interviste, inchieste e ospitate televisive. È sulla base di questa valutazione che muove i suoi passi Qui non è Hollywood, serie televisiva sviluppata a partire dal 2022 e arrivata sul piccolo schermo, dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, soltanto nel 2024. Appare chiaro fin da subito che la serie non debba avere nessuna pretesa di aggiungere elementi, rispetto a ciò che gli atti processuali hanno stabilito nel corso degli anni: quella che si osserva non è una narrazione sulla verità, per certi versi neanche un racconto della e sulla stessa Sarah Scazzi, quanto più un tentativo di offrire una panoramica dall’alto di tutto ciò che il delitto di Avetrana è stato per ognuno dei personaggi (paese compreso) presenti nel contesto della serie. Non è un caso che la serie sia suddivisa in quattro episodi che assumono il punto di vista di quattro personalità differenti: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima. Il risultato è certamente esemplare: nella sua volontà di indagare profondamente in quelle dinamiche sociali che hanno causato e che sono state conseguenza della storia che tutti conosciamo, Qui non è Hollywood comprende che l’oggetto del racconto non è – e non deve essere – la storia in quanto tale, quanto la complessa rete di interrelazioni sociali, personali e culturali di un paese che pullula di vita e di morte contemporaneamente.

Tutto ciò è reso possibile da un lavoro certamente importantissimo nella gestione dei corpi e dei volti: non c’è qui certo bisogno di sottolineare quanto incredibile sia il lavoro di Vanessa Scalera, Paolo De Vita, Giulia Perulli e Federica Pala, in grado di ottenere non soltanto il sempre tanto ricercato fattore di somiglianza visiva, ma anche di restituire quella complessa immedesimazione negli atteggiamenti e nei corpi dei personaggi che interpretano. Proprio di corpi è importantissimo parlare: quella che si mostra sul piccolo schermo, in fondo, è una serie che ha la capacità di raccontare il cannibalismo di ognuna delle persone raccontate; che si tratti di comparire davanti ad una telecamera o di gravitare nel microuniverso di un piccolo comune durante tutto il periodo delle indagini, Qui non è Hollywood sa offrire in maniera incredibilmente lucida la sensazione di marcio e di mortifero che deriva non soltanto dal corpo di Sarah Scazzi in putrefazione, ma anche da tanti altri elementi antecedenti e successivi alla sua morte. L’indugiare sul grasso di Sabrina Misseri, che richiama visivamente il taglio della carne ottenuto dal lavoro di Ivano, si contrappone invece al fisico di Sarah, il cui pallore viene invece rievocato in diversi momenti della miniserie con un indugiare che non sarà piaciuto a molti, ma che appare assolutamente efficace per la comunicazione di quella cancrena dei corpi e delle anime che abitano Avetrana.

I giornalisti inseguono la notizia e lo farebbero comunque, che si tratti di abitare gli esterni di una casa o di raggiungere in spiaggia una sensitiva, che intanto danza evocando la morte della ragazzina: quel movimento così tante volte offerto nella serie, costantemente arricchito dal senso del fetore e della claustrofobia degli spazi, è vorticoso e mortifero, come in un perfetto teatro dell’orrido che si vende al miglior offerente. Ad osservarla così com’è posta, con i suoi accenti interrogativi costanti e con il dialetto pugliese a farla da padrone – tanto da meritare, talvolta, addirittura dei sottotitoli – Qui non è Hollywood è l’unico modo possibile in cui una storia di questo genere (in cui si accetta di organizzare delle visite guidate verso la casa di un assassino, in cui gli applausi sono solo scenografia, in cui ci si vende per due coccole) poteva essere portata sullo schermo. Certo, agli amanti del particolare e della sola verità a tutti i costi un prodotto del genere non piacerà: manca tanto di ciò che la storia ha offerto, ci sono degli errori e delle incongruenze rispetto alla storia e si tralasciano alcune parti di storia, ma l’obiettivo di Qui non è Hollywood non è evidentemente il racconto pedissequo della carta processuale, benché vi si attinga. Un perfetto teatro dell’orrido, per una realtà che (e la storia recentissima lo conferma) ha sempre tanta polvere da mettere sotto al tappeto.