Articolo pubblicato il 20 Gennaio 2025 da Bruno Santini

C’è qualcosa di più evidente e manifesto di un prodotto scandinavo? Nel bene e nel male, il modo di fare tipico dei paesi come la Svezia, la Danimarca o la Norvegia, quando si tratta di girare e di mettere in scena un prodotto, appare incredibilmente manifesto: talvolta si tratta di un marchio di fabbrica esemplare, come Aki Kaurismaki insegna attraverso i suoi film sempre più vicini al concetto di gioiello-perla; in altri casi, e stiamo evidentemente affrontando il secondo, ciò che si osserva sullo schermo è piatto e scialbo, tendendo troppo spesso all’idea di preconfezionato nell’estetica, nella narrazione e nella glacialità dei soggetti raccontati. La prova, una miniserie Netflix in 4 puntate che è giunta sulla piattaforma di streaming a partire dal 7 gennaio 2025, risponde evidentemente a queste logiche: ma per quale motivo? Tentiamo di comprenderlo nel dettaglio, attraverso la recensione della miniserie Netflix.

La prova: un nuovo mini-crime tra mistero e genealogia

Nella sua variegata filmografia, David Fincher ha inserito anche un film – probabilmente quello meno apprezzato e discusso anche da parte degli addetti ai lavori – che prende il titolo di Millennium (Uomini che odiano le donne in italiano, The Girl with the Dragon Tatoo in originale) e che sfrutta proprio l’ambientazione svedese, la sua luce accecante e l’estetica patinata e costantemente pallida per fornire un personaggio aggiuntivo, almeno nella messa in scena, alla narrazione offerta in termini di thriller. Quel film, che evidentemente potrebbe essere considerato un minore nella carriera del regista statunitense, fa riflettere a proposito del servirsi di quest’estetica, che certo non può essere sacrificata in nome di narrazioni più solari, ma che molto spesso diventa l’unico elemento di merito (e non è neanche certo) di prodotti che sfruttano la matrice e la cornice scandinava.

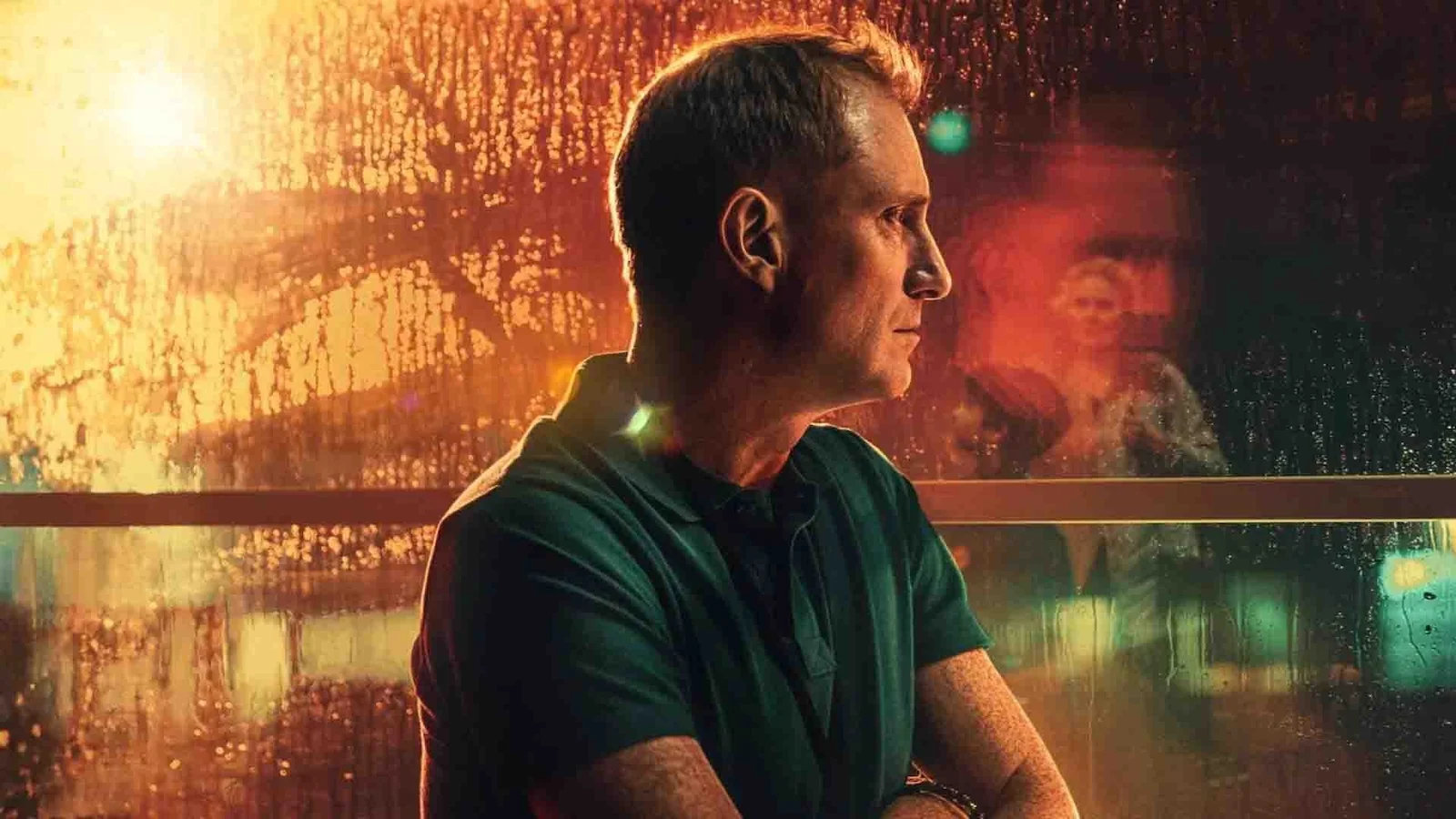

La prova, una miniserie in quattro puntate dalle durata di poco più di 150 minuti e con la regia di Lisa Siwe, fa di tutto per scaricare il peso della propria responsabilità estetica e contenutistica in nome di un inquadramento di quelle potenzialità ambientali, riducendosi a mero esercizio di messa in scena della Scandinavia, del suo freddo e della sua neve, della sua luce accecante e dei suoi meccanismi “glaciali”, che tentano di essere comunicati allo spettatore. Il tutto attraverso il più classico dei (facili e ormai reiterati) contesti tanto cari a Netflix, il crime, che da solo dovrebbe essere portatore di un alone di mistero, corroborato dalla genealogia e dal lavoro di ricostruzione che si fa spazio a partire dalla seconda metà della serie. Una formula fin troppo consolidata, per certi versi addirittura scolastica, che accompagna l’azione del protagonista John, alla ricerca del misterioso assassino di due vittime sconnesse tra loro, che nel 2004 perdono la vita senza che nessuno riesca a identificare – per ben 16 anni – l’uomo che ha tolto loro la vita. Ci sono tutti gli ingredienti per un piatto perfetto, almeno considerando le logiche strutturali di Netflix, e in effetti di La prova si parla, la miniserie viene facilmente portata a termine dallo spettatore data anche la sua esigua durata, ma del resto non c’è più nulla e si smette di pensarci ben presto, cedendo a quell’oblio che ormai fa parte della trasmissione, e del senso di ricezione, dello streaming. C’è però qualcosa di più intrinseco di cui c’è necessità di parlare, a proposito della miniserie e del suo confezionamento.

La recensione di La Prova: perché sempre una copia della copia della copia?

Diceva il narratore di Fight Club interpretato da Edward Norton – e citare nuovamente David Fincher non è casuale, dal momento che c’è un elemento che ritorna anche nell’ambito del thriller e di cui si vuole parlare più approfonditamente – che con l’insonnia tutti i giorni diventano uguali e sono elaborati alla maniera della copia di una copia di una copia. Potremmo estendere il discorso con La prova, o comunque con il genere rappresentato, e tramutare l’insonnia di cui si parlava in Fight Club con quella sciatteria produttiva e realizzativa che anima molte produzioni Netflix degli ultimi anni. Realizzare una serie che sia di successo non è, apparentemente, difficile, almeno se si seguono gli standard della piattaforma, i suoi pre-concetti algoritmici, i suoi ideali di avvicinamento al pubblico che decreta cosa può andare e cosa no semplicemente con un like, talora richiesto dal servizio stesso. Sia chiaro: non stiamo dicendo che La prova sia un prodotto necessariamente da buttare o da dimenticare; le basi per l’elaborazione per un discorso sul criminale ci sono, e l’ambientazione svedese (con la piccola città raccontata e la comunità posta in evidenza) permettono di elaborare delle dinamiche che non sono legate soltanto agli assassinii, ma anche al senso del loro racconto, giornalisticamente e mediaticamente parlando, con l’accento che viene posto anche sul razzismo, sull’intolleranza verso l’altro e sul modo di guardare ad ogni persona – potenzialmente colpevole – semplicemente perché portatrice di un tratto somatico o di una caratterizzazione particolare.

Nella sua confezione, sì banale ma allo stesso tempo anche piuttosto precisa e netta e attenta a non sfociare mai nell’esagerazione di ogni sua componente, La prova restituisce uno spaccato importante di quel che può essere la cultura scandinava. Si parla di omicidio e di ricerca dell’assassino, ma anche di glacialità nei rapporti interpersonali, di difficoltà genitoriali e di speranza che ha un tempo limite per coesistere con la persona: nel momento in cui si incontra l’assassino sullo schermo, ancora, non si cede al burbero interrogatorio a cui si è abituati nell’ambito delle numerose serie poliziesche, ma si tenta di indagare piuttosto (e soltanto) sulle cause di un gesto apparentemente inspiegabile. Insomma, La prova dimostra di avere una certa lucidità nell’elaborazione dei suoi temi, anche nel modo di concepire la genealogia come arma di ricerca dell’assassino nonostante la sua illegalità in termini di ricerca della persona e dell’assassino. Però, evidentemente, c’è qualcosa che non va: non basta mettere insieme qualche sterile intuizione, qualche pezzo di un mosaico, per costruire un puzzle ideale, poiché ciò vorrebbe dire relegare l’arte ad un elemento sommativo, di unione tra caratteri e stilemi, semplicemente rispettando ciò che uno schema precostituito richiede.

La valutazione dello spettatore non è, e non può essere, però, precostituita. Certo, al gioco dei rimandi e delle citazioni, del “se ti è piaciuto questo prodotto allora dovresti vedere quest’altro”, degli schemi e degli emblemi da quadernetto è partecipe anche chi scrive, ma tutto ciò è sintomatico di un modo di vedere e rapportarsi all’arte che ha ben poco a che fare con l’arte. Sembra, piuttosto, essere tutto oggetto di una pretesa ossessiva e quasi maniacale di accumulo, del cosiddetto binge-watching che non ha legami con la scoperta e la passione, ma che si riduce ad ennesimo caso di prodotto aggiunto al database della propria mente. La prova non è, allora, solo un more of the same, è l’incarnazione stessa del tutto troppo uguale, della copia di una copia di una copia, che si riduce a sterile, banale e ritrito prodotto preconfezionato che non ha nulla da dire e dare a chi guarda. Un prodotto che passa oltre, e viene conseguentemente dimenticato, pochi minuti dopo la sua visione: a chi servono, prodotti del genere?