Articolo pubblicato il 26 Novembre 2022 da Christian D'Avanzo

Il pranzo di Babette – in originale Babettes gæstebud – è un film del 1987, scritto e diretto da Gabriel Axel, tratto dall’omonimo racconto di Karen Blixen. Il film danese vincitore nel 1988 dell’Oscar al miglior film straniero, è stato anche presentato nella sezione Un Certain Regard al 40º Festival di Cannes, ottenendo la menzione speciale della giuria. Ecco la trama e la recensione del film Il pranzo di Babette.

La trama di Il pranzo di Babette, film danese a sfondo culinario

Fine ‘800, in un piccolo villaggio della Danimarca ci sono due anziane sorelle, figlie di un pastore luterano e dedite alle opere di misericordia. I loro nomi, sono infatti derivativi dal proprio credo: Martina e Filippa, così chiamate in onore di Martin Lutero e Filippo Melantone.

Le due sorelle accolgono come domestica in casa propria Babette Hersant, fuggita da Parigi durante il conflitto civile, accusata di essere una communnard, arriva a Norre Vorupor su consiglio del cantante francese Achille Papin, vecchio corteggiatore di Filippa. La comunità religiosa locale, rigida e bigotta, la ospite per ben 14 anni, finché dalla Franca le viene recapitata una grossa somma in denaro (10mila franchi), frutto di una vincita alla Lotteria.

Tutti pensano che Babette userà questa somma per tornare in patria, ma lei ha in mente di investirla in una gustosa sorpresa: una vera cena francese durante la commemorazione del pastore luterano, padre delle due sorelle. L’avventura culinaria farà luce sul suo misterioso passato. Cruciale sarà ancora una volta la presenza di un ex corteggiatore, questa volta di Martina: il generale Lorens Löwenhielm.

La recensione di Il pranzo di Babette, film vincitore dell’Oscar al miglior film straniero nel 1988

La produzione di Il pranzo di Babette è – come ci ricorda Paolo Mereghetti – possibile soltanto grazie al successo di un altro racconto della stessa autrice, ossia La mia Africa (1985) di Sydney Pollack; L’opera di Axel è un ammaliante per la comunicabilità delle immagini che avviene per l’insieme di elementi diegetici. Spoglio di qualsiasi movimento di macchina superfluo, si prediligono inquadrature fisse e primi piani; rari campi lunghi a far ammirare il suggestivo paesaggio della costa dello Jutland Occidentale. La potenza del cinema in quanto arte mimetica prende magistralmente forma qui: la voce fuoricampo della narratrice onnisciente accompagna quello su cui si posa lo sguardo; la colonna sonora è composta da sequenze corte con suoni liberi ed anarchici che si mescolano tra di loro generando una sensazione quasi onirica, sopraffina; la fotografia è inizialmente monocromatica ma la colorpalette si amplia quando entra in scena Babette, che letteralmente illumina la scena. La minuziosità dei costumi e delle scenografie interne, oltre che la natura esterna, completano il già ricco quadro.

Il film è stato citato nell’esortazione apostolica Amoris laetitia di papa Francesco Bergoglio, ed è un primato storico siccome non era mai stata citata un’opera cinematografica in un documento pontificio. Questo perché il contenuto trasmette un messaggio fondamentale e anacronistico: la gioia che si prova quando si può procurare la felicità degli altri, è impareggiabile e senza prezzo. La messa in scena è un autentico gioiello siccome si sceglie di rappresentare un determinato passaggio storico e culturale senza approfondire calcando la ricostruzione storica, quanto usando un’ironia allegorica di una potenza disarmante. Il dialogo instaurato tra Danimarca e Francia è dimostrazione della fioritura che può derivare dall’incontro del diverso.

Per ragioni geografiche e culturali, il paesino di Norre Vorupor è sempre stato chiuso a ricco nella sua comunità religiosa, nei suoi usi e costumi quotidiani e ripetitivi; ma questa pacata e bigotta realtà verrà colpita dalla nobiltà francese. In primis sono i due corteggiatori presenti nella prima metà del film, quando si introduce la gioventù delle due sorelle, a rappresentare un impatto esterno: il giovane ufficiale degli ussari Lorens Löwenhielm ed il cantante francese Achille Papin. Entrambi verranno rifiutati dalle figlie del pastore, pure e caste per seguire gli insegnamenti del padre. Nonostante la delicatezza di Martina abbia fatto innamorare il giovane ufficiale, e la voce soave di Filippa è riuscita a incantare Papin, è con il volto che le attrici trasmettono allo spettatore il disagio personale nei loro rapporti “extra”. Soprattutto Filippa, durante le prove di canto, comunica con un’equilibrata e studiata espressività tutto il suo disagio nell’avvicinamento fisico di Achille Papin, apparentemente guarito dalla sua depressione.

Il pranzo di Babette, la gioia di far felici gli altri

Nel film i primi piani sono la scelta prediletta per mostrare le espressioni facciali dei personaggi, chiusi in loro stessi e nell’osservanza luterana, anche per ragioni geografiche (di isolamento) oltre che culturali. L’ascesa emotiva di chi è inquadrato è graduale, dimostrando tutta la consapevolezza artistica di Axel, che qui sorprende tutti dato il suo passato televisivo. Si evitano i conflitti che altrimenti avrebbero stonato con i passaggi ironici e fiabeschi del film, a partire dall’apparizione di Babette, avvenuta di notte e sotto la pioggia dopo essere sbarcata da Parigi, realtà ben diversa da quella del paesino. La volontà di rendere il racconto anacronistico e fiabesco è chiara sin da principio con la voce fuoricampo presente per tutta la prima parte, mentre l’apparizione di Babette ha tratti quasi grotteschi per la resa scenografica; poi si arriva ad un altro snodo fondamentale che è quello della vincita da parte della governante di 10mila franchi, cifra utile per tornare a Parigi. Ma la protagonista della pittoresca fiaba decide di investirli in un lussuoso pranzo commemorativo per il centenario del padre delle sorelle, sperando di far felici tutti i commensali con i suoi cibi tipicamente francesi. L’arrivo del carico di ingredienti, scaricati dal mare dopo essere arrivati direttamente da Parigi, è un altro elemento fiabesco: il trasporto lascia senza parole i fedeli della comunità danese, facendo presuppore una diffidenza tale da rigettare il cibo che gli verrà servito. Infatti, si promettono tutti di non proferire parola su quello che mangeranno e berranno, concentrandosi sulle preghiere data l’eccezionalità dell’evento.

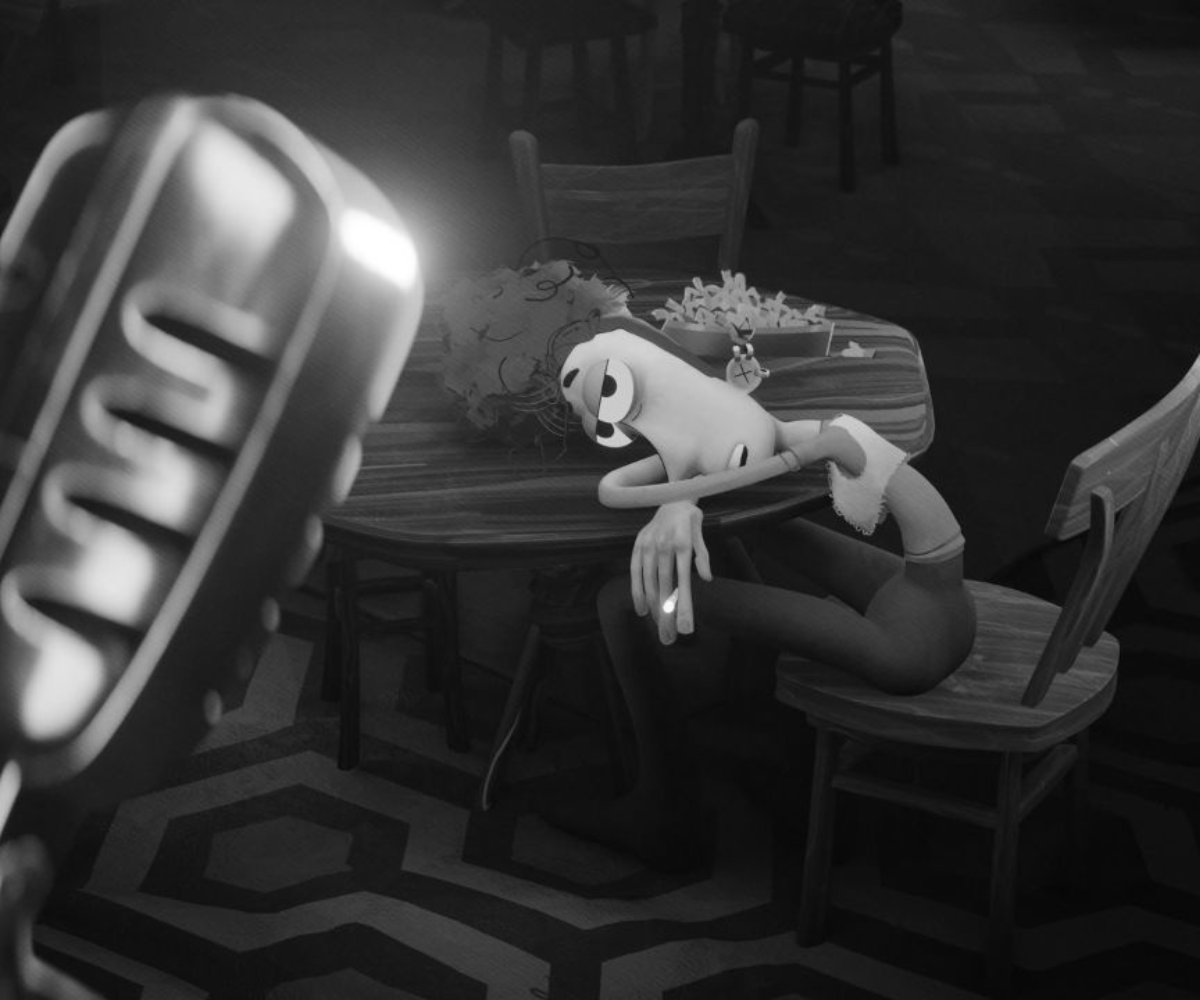

Axel mette in campo una dicotomia basata sul cibo stesso e sulla diversità in quanto accettazione di sé e dell’altro. Il cibo può essere una fonte proteica volta alla sopravvivenza quotidiana, mostrataci con l’osservanza luteriana dei fedeli; al contrario, può offrire un piacere tale da provocare il benessere e l’elevazione dell’animo umano, sia se degustato sia se preparato con tanto amore. L’arte presente sul campo parte dal canto della prima metà del film per poi concentrarsi per quasi tutta la seconda metà sulla dolcezza di Babette, in cerca del migliore affare per far risparmiare denaro alle anziane sorelle, e sulle sue origini da chef nel Cafè Anglais di Parigi. Gli ingredienti sono anche frutto di inquietudine come riportato in precedenza, ed il regista decide di concedersi anche una deriva onirica con il sogno disturbato di Filippa, con il fuoco in sovraimpressione e la tartaruga morente destinata al brodo, uno dei piatti principali del famoso pranzo di Babette. Quando i fedeli-commensali sono seduti a tavola pronti per essere serviti, ha iniziato la danza del servizio professionale perfettamente eseguito dalla chef Babette e dal suo giovane braccio destro, un aiuto in cucina e in “sala”. Il generale Löwenhielm riconosce la mano della chef, i cui piatti lo avevano già stregato anni prima nella capitale francese. Egli, di fatto, è l’unico a parlare a ed elogiare a parole i piatti serviti con un ritmo musicale dolce, sublime; il resto della comunità parte prevenuta, ma di fronte tanta prelibatezza allora sconosciuta, non possono far ameno che trasmettere gioia con i volti visibilmente felici e soddisfatti.

Questo rito quasi lirico della durata di circa 35 minuti su 1 ora e 43 di film, rappresenta “il piatto forte” della pellicola a sfondo culinario, centrando la dicotomia ed il matrimonio tra elementi diversi geograficamente e culturalmente. I personaggi rievocano ricordi a tavola, si eccitano, godono della bontà servitagli, e finiscono per mettere da parte tutte le intemperie createsi negli ultimi anni, a seguito della morte del pastore. L’accettazione di sé avviene come conseguenza dell’accettazione dell’altro, senza rancore e senza rimorsi per le rinunce passate (come l’amore e il canto), lasciando spazio all’estro artistico tutto al femminile, la cui deriva sensibile e delicata, è inevitabilmente messa in scena con una grazia senza pari.