Articolo pubblicato il 4 Gennaio 2025 da Vittorio Pigini

Mentre in campo internazionale continuerebbe ad essere favorevolmente accolto, considerando quello che sembrerebbe essere l’inizio di un successo al botteghino e rivolto verso la stagione dei premi cinematografici, Nosferatu approda anche nelle sale italiane. Un titolo che non poteva che provocare alte aspettative, non solo per il nome del suo regista (autore di culto sempre più mainstream) quanto per il leggendario film che si porta dietro.

Rifacimento del capolavoro del di F. W. Murnau, Nosferatu porta con sé onore ed onere del remake cinematografico, cercando il punto di congiunzione tra rispetto del materiale originale e nuova versione del regista. Ma quali sono le principali differenze tra il nuovo film di Robert Eggers ed il classico del cinema espressionista di Murnau del 1922?

Nosferatu: 5 differenze tra il film di Robert Eggers e quello di F. W. Murnau

Più di un secolo di storia separa quello che, probabilmente, rappresenta il più importante film horror della storia del cinema dalla nuova regia di Robert Eggers, con il peso e la necessità di un remake che si fa particolarmente ingombrante in questo caso. Sarebbero 2 infatti i fattori da cui partire per analizzare in sé l’operazione di rifacimento: il passato e la modernità. Sotto il primo profilo, Robert Eggers proviene da quello che è stato un vero e proprio flop commerciale con The Northman e, come nuovo film (sebbene lo sviluppo partì in realtà già dal 2015 e sarebbe dovuto essere il secondo film di Eggers), andare a “toccare” una vera leggenda per il cinema non è mai una strada da intraprendere con assoluta leggerezza.

Considerando inoltre come, con Nosferatu, il regista si sarebbe dovuto inevitabilmente confrontare con un’altra opera come il primo rifacimento diretto da Werner Herzog, avendo così sulle spalle non uno ma due giganti artistici. Per quanto riguarda invece il secondo fattore, ovvero l’introdurre il mito di Nosferatu nel 2024, Eggers viene chiamato a modificare e fare sua quella che è una storia secolare e conosciuta dal grande pubblico, specialmente dopo gli innumerevoli adattamenti su schermo del Dracula di Bram Stoker.

In tale operazione, Robert Eggers riesce a trovare il perfetto anello di congiunzione tra rispetto del materiale originale ed immissione della personale visione d’autore, apportando le dovute e dosate modifiche rispetto al Nosferatu il vampiro del 1922. Ma quali sono quindi le principali differenze tra i due film?

I colori dell’Ombra, ma non troppi

Partiamo dall’elemento più evidente e “banale”, ovvero l’uso del colore nel nuovo Nosferatu di Robert Eggers. Con il film di Murnau ci si trovò ovviamente nell’era del muto, dove il bianco e nero (se non per operazioni di colorazione in post) è l’unica opzione al momento disponibile prima della rivoluzione tecnologica. L’uso del bianco e nero, tuttavia, ha profondamente condizionato la creazione del modello estetico espressionista, che trova principalmente nell’horror il suo campo più fertile. Rinviando ad altri lidi un’analisi di storia dell’arte sull’espressionismo anche e soprattutto nel cinema, si vuole semplicemente indicare come Robert Eggers sia un estremo difensore di questa corrente artistica, continuamente ricercata in questo nuovo millennio che sia attraverso l’uso del colore o meno.

Basti pensare come una delle sequenze già instant cult del nuovo Nosferatu, ovvero l’ombra della mano di Orlok che si diffonde sulla città, derivi dall’influenza del Faust dello stesso Murnau, dove le gigantesche ali di Satana coprono la città dalla luce del sole. Al di là della composizione in sé dell’immagine, all’interpretazione degli attori e alla deformazione della scenografia, l’espressionismo di Eggers si denota anche in questo caso attraverso il lavoro fatto sulla luce e sul colore in collaborazione con lo storico direttore della fotografia Jarin Blaschke.

Nonostante infatti la prima differenza con il Nosferatu di Murnau sia rintracciabile in fattori cromatici, il colore e la luce nel remake del regista di The Witch risultano particolarmente desaturati, perdendo energia vitale minuto dopo minuto seguendo il destino della sua protagonista.

Un racconto gotico al femminile

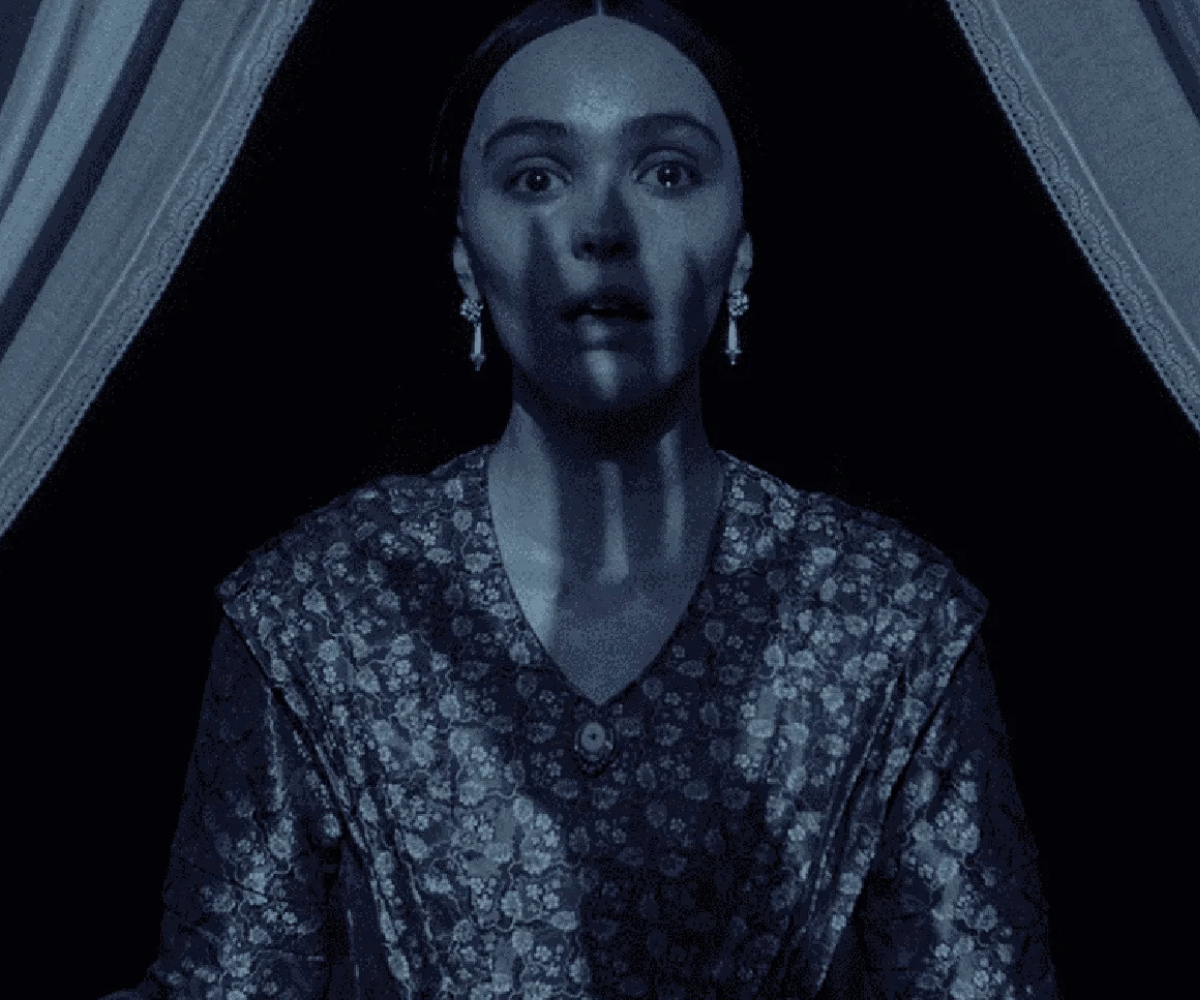

Rimaniamo attorno la figura della protagonista, perché un’altra differenza sostanziale e determinante risiede nella direzione ferma e decisa di porre il personaggio di Ellen come il vero cuore del racconto, dall’inizio alla fine. Si continua infatti a ripetere come Robert Eggers segua di pari passo lo sviluppo narrativo del materiale originale, riportando gli snodi principali del racconto riadattato a sua volta dal Dracula di Bram Stoker.

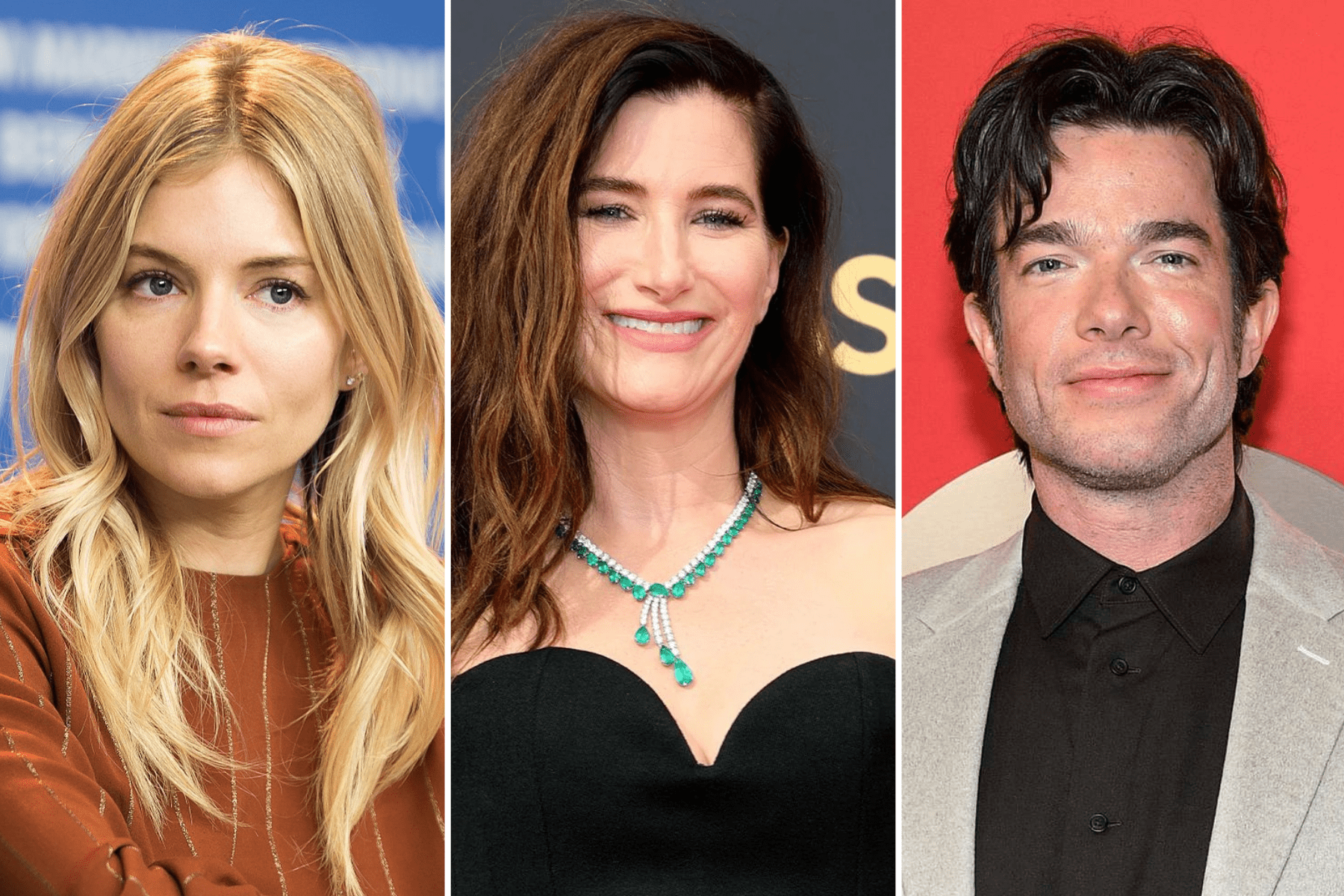

Ciò che risulta fondamentale, specialmente in un’operazione di remake, è il “come” questo racconto venga riadattato. Nonostante anche nel Classico di Murnau il personaggio ricopra un ruolo cruciale, la Ellen di Lily-Rose Depp è infatti quasi perennemente in scena, trasformando il racconto gotico in una versione al femminile. Sebbene il regista abbia dichiarato di non aver voluto imprimere al film un determinato messaggio da riscontrare (con le dichiarazioni degli artisti sempre da prendere con le pinze), nel suo Nosferatu diventa tuttavia immediato poter intavolare tematiche riguardanti questa speciale distinzione.

La castrazione della sessualità, in stretto collegamento con la caccia alle streghe, le relazioni tossiche, l’emancipazione femminile, la maternità e la crescita di una donna con il metaforico e simbolico arrivo delle mestruazioni, dove nel film stesso si dica come “il sangue è vita”. Ellen diviene qui il vero personaggio protagonista, mettendo in secondo piano tutti gli altri maschili, nonostante debba dividere il letto con un altro personaggio a dir poco fondante.

Finalmente il vampiro

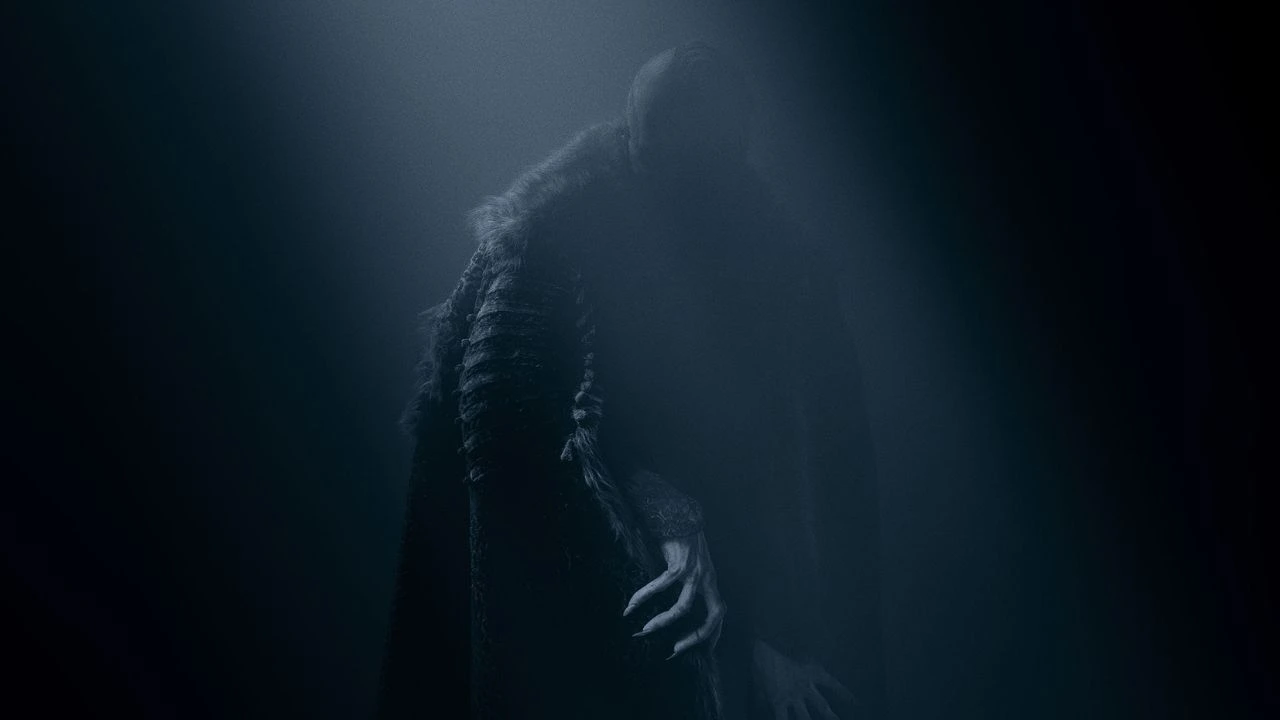

Inutile girarci intorno, la principale distinzione dal capolavoro di Murnau e dal successivo rifacimento di Herzog sta nel character design del Conte Orlok. Si arriva in questo caso a stravolgere quasi completamente non solo la classica e standardizzata visione del vampiro, ma anche e soprattutto una delle icone più importanti e riconoscibili della storia del cinema, facendo emergere la spiccata personalità di un autore.

Il cambio di look del personaggio, interpretato qui da Bill Skarsgard, non è tuttavia mero frutto di un’idea estetica puramente personale del regista, ma è figlio della maniacale ricercatezza storica che caratterizza il lavoro di Eggers nella costruzione dei propri film. Via dunque la classica rappresentazione del Nosferatu più vicina ad un’antropomorfizzazione del pipistrello, specialmente le orecchie allungate ed il capo privo di peluria; dentro il cadavere putrescente di un nobile dell’est Europa. Proprio in merito a questo dettaglio, lo stesso Robert Eggers ha dichiarato:

Sapevo come volevo che apparisse Orlok. Volevo che fosse il vampiro più spaventoso e disgustoso che si fosse visto al cinema da un po’ di tempo a questa parte. Per farlo mi sono basato sulle antiche leggende del folklore rumeno sui vampiri. Bisogna tenere a mente che il primo di loro è stato descritto da persone che credevano che i vampiri esistessero davvero, e i vampiri del folklore sono dei cadaveri putridi e ambulanti.

E così, la domanda è diventata: “Che aspetto potrebbe avere il cadavere putrido e ambulante di un nobile della Transilvania?”. E quindi ecco il costume ungherese con maniche molto lunghe, queste strane scarpe con i tacchi alti, un cappello di pelliccia e ovviamente dei lunghi baffi. I baffi facevano parte della cultura di quel tempo, basti pensare a Vlad l’Impalatore. Anche nel romanzo di Bram Stoker Dracula ha i baffi.

Eggers, l’occulto e gli agenti del folklore

Aver reso il Conte Orlok più “accurato storicamente” (per quanto faccia ovviamente sorridere una definizione del genere trattandosi di creature fantastiche), permette al regista di dare sfogo a tutto il suo amore e rispetto anche per la tradizione, le credenze popolari ed il folklore. Il cambiamento del Nosferatu, infatti, non riguarda solo ed esclusivamente una questione di look del suo character design, ma stravolge gran parte della concezione vampiresca nell’arte (senza ovviamente che manchino illustri precedenti sulla stessa strada).

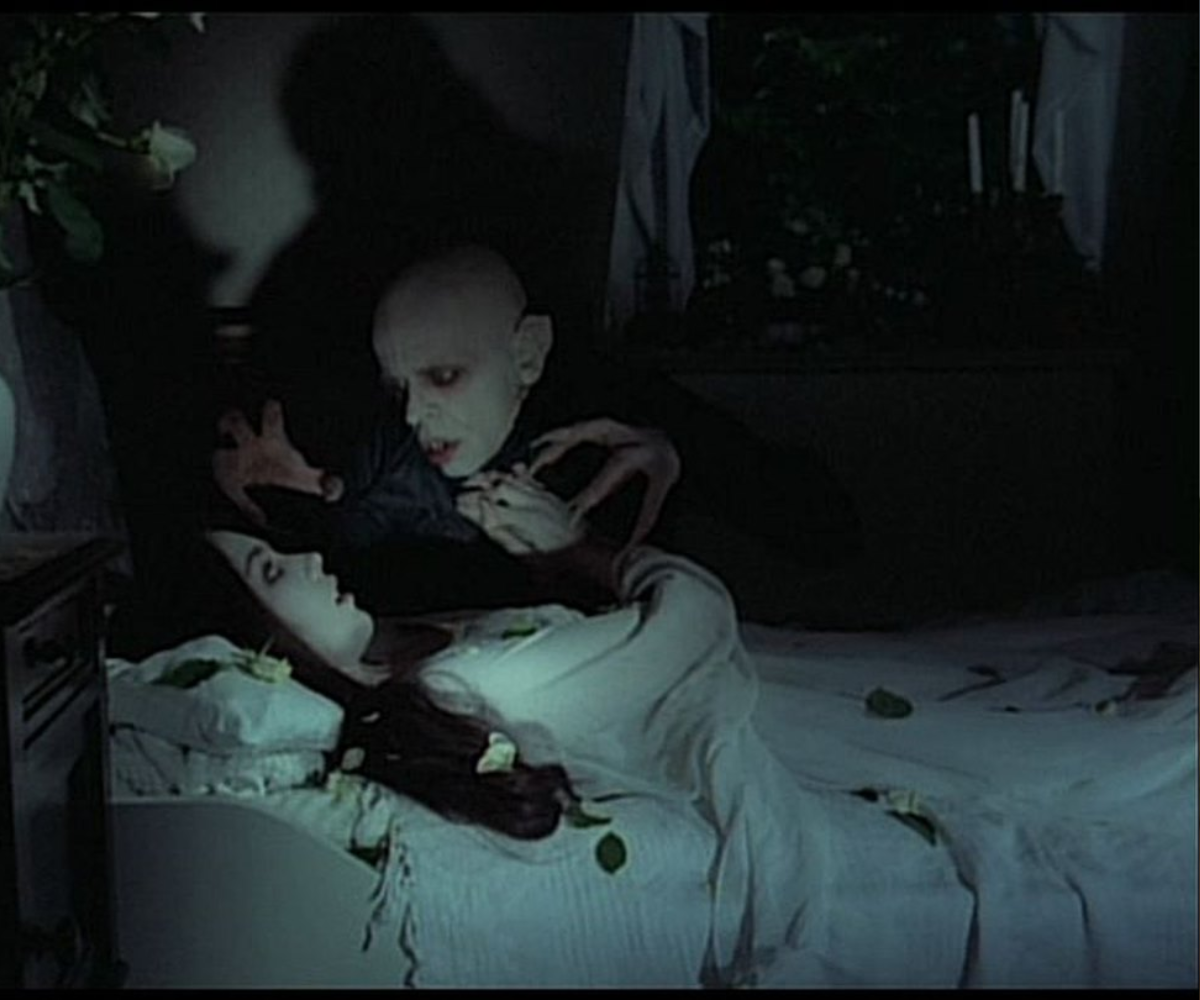

Innanzitutto, un’altra sostanziale differenza dall’iconica sequenza finale del Nosferatu di Murnau, la creatura di Eggers non usa mordere sul collo per saziarsi, relegando l’azione solo nella volontà di uccidere più rapidamente. La creatura interpretata da Bill Skarsgard fugge completamente infatti dalle aristocratiche rappresentazioni vampiresche, portando in scena il Male puro, una bestia famelica mossa da impulsi primordiali a cui è impossibile resistere: il sesso, inteso proprio come atto sessuale privato di sentimento e nella sua forma più selvaggia e “naturalistica”, e l’istinto di sopravvivenza.

Il personaggio si identifica così più immediatamente con la figura primordiale dello strigoi, ovvero spiriti (e questo sarà ripreso nel prossimo paragrafo) risorti dalla tomba e costretti per maledizione a vagare per la terra, risucchiando energia vitale (principalmente tramite il sangue, “il sangue è vita”) agli esseri viventi. Il termine strigoi è andato poi nei secoli ad avvicinarsi a diverse creature del folklore popolare, come ad esempio all’iconografia stregonesca (gli strigoi acquistano così anche poteri magici per poter evocare sortilegi), arrivando anche all’Uomo Nero/Baba Jaga per spaventare i bambini. Non a caso la minaccia dello strigoi prevederebbe anche che la creatura vada a caccia del sangue di bambini innocenti, con Eggers che non perde occasione nel film di far divorare alla sua creatura i figli della famiglia Harding.

Ma lo strigoi viene accomunato anche alla figura dell’incubo, del disturbo del sonno, che anche in Italia assume il nome di Pantafa ed assimilabili. Tale creatura demoniaca, infatti, tende a bloccare la vittima durante il sonno, posandosi sul suo petto ed impedendogli di respirare (emblematica la rappresentazione dell’Incubo di Johann Heinrich Füssli). Da questa vicinanza porterebbe il Nosferatu a nutrirsi non succhiando sangue dal collo, credenza rafforzatasi principalmente in tempi moderni più per un effetto scenico e di funzionalità narrativa e stilistica, ma direttamente dal cuore.

Oltre alla costruzione del personaggio del Conte Orlok, sono molte altre le differenze rispetto al capolavoro di Murnau figlie della ricercatezza del folklore da parte di Eggers. Non ci si vuole soffermare troppo sugli studi portati avanti dal professor Von Franz di Willem Dafoe o sulla lingua utilizzata per i sortilegi, quanto per la rappresentazione di usi e costumi degli abitanti dell’est Europa. Al di là dell’approdo alla locanda a ridosso del castello maledetto, già presente nel film originale, Eggers presenta balli, canti, riti e tradizione di popolani, contadini ed agenti d’istituzione religiosa, che apportano al film un contenuto culturale estremamente affascinante.

L’ora è più buia prima dell’alba

Tornando alla condizione dello spirito maledetto dello strigoi, una sostanziale differenza rispetto al Nosferatu di Murnau risiede infine proprio nel suo atto conclusivo. Ancora una volta non ci si riferisce ad aspetti prettamente narrativi, di forma, quanto appunto di sostanza. Il piano per uccidere la creatura viene infatti rispettato, con le luci dell’alba che uccidono la creatura facendo terminare la sua ombra pestilenziale sulla città.

In questo occorre preliminarmente indicare come il servitore di Nosferatu, Knock, a differenza del film di Murnau “venga ucciso” da Eggers. Ma Knock, nel film del 1922, è davvero salvo? Trattandosi di un film muto, senza linee di dialogo e senza che ci siano altri cartelli esplicativi, occorre per forza di cose affidarsi alla potenza delle immagini. Queste vedono il personaggio annunciare la morte del Maestro, prima di perdere i sensi. Segue allo stesso modo il personaggio di Ellen, che abbraccia momentaneamente il marito dopo la morte della creatura prima di perdere anch’ella coscienza. Infatti, la descrizione finale annuncia solamente che l’ombra di Nosferatu è definitivamente cessata, spezzando la piaga pestilenziale, ma non confermando la sorte dei personaggi, se siano in realtà deceduti o se la possessione del demone li abbia semplicemente stancati all’esasperazione.

Dopo che Herzog modificò a suo modo il finale della storia (in quel caso stravolgendolo completamente), Eggers dà un taglio netto, accomunando la sorte di Knock a quella di Ellen, la quale muore per dissanguamento. E proprio a questo proposito, tornando ancora una volta sulla questione dello spirito maledetto dello strigoi, quel tipo di “accuratezza storica” coinvolgerebbe anche la fine del Nosferatu di Bill Skarsgard.

Attraverso un formidabile ed avanguardistico effetto scenico, l’Orlok di Murnau si dissolve nel nulla alla vista delle prime luci dell’alba. La morte della creatura di Eggers, al contrario, comporta il dissolversi proprio di quell’anima, di quello spirito maledetto e demoniaco dello strigoi, il quale abbandona il cadavere utilizzato come “rifugio”. Il non-morto rappresenta così effettivamente un corpo vuoto e decomposto, abbandonato esanime sul letto al termine del film.